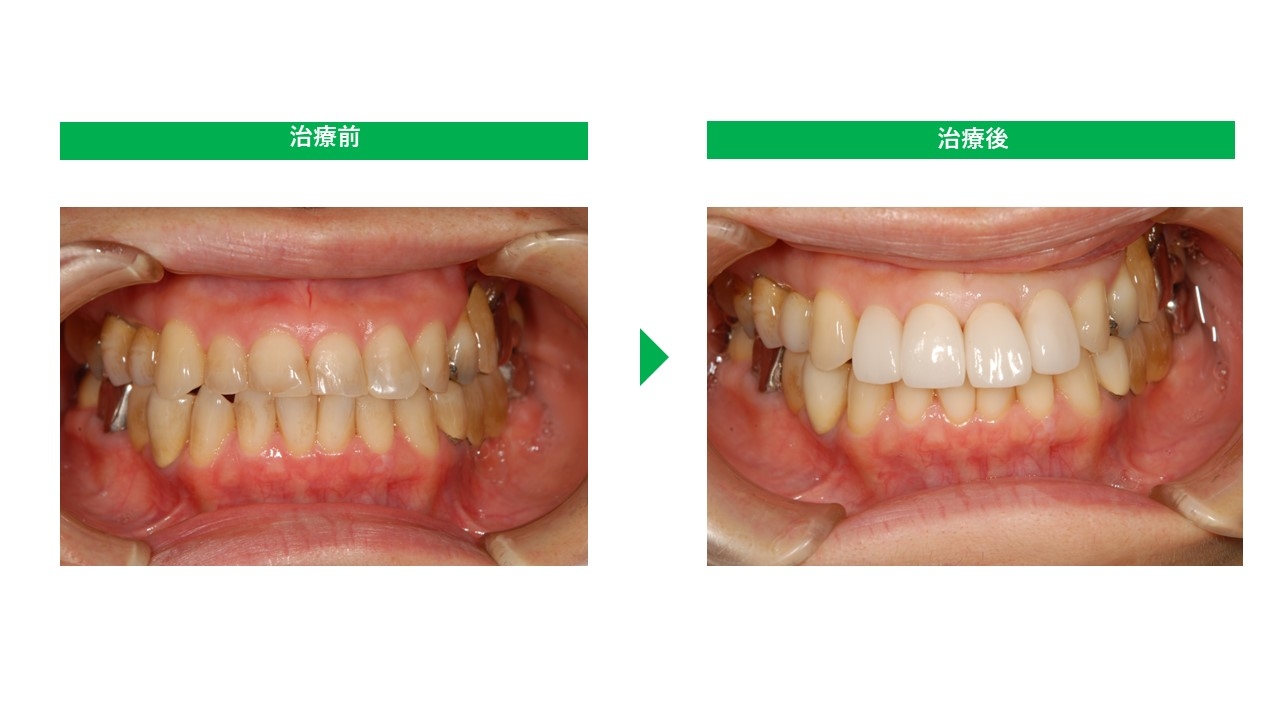

施術名:ラミネートべニア

主訴:前歯をきれいにしたい

施術の副作用(リスク):一時的に歯がしみる

施術の価格:176,000円

2023.06.15更新

こんにちは。八幡西区の歯医者、いまむら歯科クリニック院長今村です。

お父さんお母さんに虫歯が多いと子供にも虫歯が多いの?

虫歯は遺伝するの?

自分は小さい頃から虫歯が多くて子供には虫歯を作りたくないと思っています虫歯って遺伝するのでしょうか?等々…

虫歯は遺伝すると聞いたから心配と思われているお父様お母様、多いのではないでしょうか。これは科学的な根拠が多少あるといえますが、虫歯の予防法は現在確立されていますので、考え方によっては予防ができます。虫歯の発生にはいろいろな原因が関係しています。歯の形や歯の質、虫歯の細菌、唾液の質や量、それらが悪い条件下で関わり合うと虫歯菌が作った酸により歯が溶けてしまい虫歯となってしまいます。歯が酸に弱ければ虫歯になりやすく、酸に強ければ虫歯になりにくいと言われています。歯の質は生まれつき差があります。しかし、フッ素配合の歯磨き剤を使って歯磨きしたり、歯科医院でフッ素塗布を定期的な受けることによって歯のエナメル質を強化できます。また虫歯は糖質の影響を大きく受けます。この時糖質の量だけでなく食べ方も関係しています。虫歯菌が糖を分解して酸を出します。虫歯菌には糖をため込む性質もあります。甘いものをたくさん食べると、その後食べていない時にも、虫歯菌がため込んだ糖を分解して酸を出してしまうのです。甘いものをダラダラと食べたり飲んだりするのが1番良くありません。唾液には虫歯菌が作った酸を中和し洗い流す性質がありますが、それはすぐには作用するのではなく、40分位時間がかかると言われています。おやつの時間を決めずダラダラとテレビを見ながら、ゲームをしながらなど常に甘いものを口に入れていると唾液の作用が働きません。そうなると歯の表面には常に酸が存在することになり、虫歯になってしまいます。食生活は家庭環境による影響が大きく、お父さんお母さんに虫歯が多いと子供にも多いと言われているのがこのような理由です。親と子は同じ食生活になりやすいからです。唾液は虫歯予防の緩衝作用となりますのでよく噛んでたくさん唾液を出すようにしましょう。虫歯の原因になる細菌の塊は、歯に付着したプラークですので虫歯予防に歯磨きはとても大切です。歯磨きだけでなくデンタルフロスで歯と歯の間のプラークを取り除きましょう。お子さんには奥歯の歯と歯の間、前歯の間など虫歯になりやすいところへは、毎日でなくてよいので週に2回程度で構わないので糸ようじも使いましょう。また完全には磨けませんので歯科医院に定期的に通って、歯磨きの指導を受けたりプロによるお口のクリーニング受けて虫歯予防をしましょう。虫歯のない健全なお口はお子さまへの何よりのプレゼントです。

投稿者:

2023.02.27更新

こんにちは。八幡西区の歯医者いまむら歯科クリニック、院長の今村です。

2月も終わりですね。暖かくなったり寒くなったりとこの季節特有の三寒四温といったとこでしょうか。

さて今回は親知らずの抜歯についてお話させて頂きます。

親知らずの抜歯はよく腫れると言われます。どうして他の歯に比べて大変なのでしょうか。それは骨の中に埋まっている部分が多いので、顎の骨を削って頭を出してそれから抜かなければならないからです。その点が他の歯とは決定的に違うところです。

上顎のある程度歯冠(歯の頭の部分)が出ている親知らずや下顎で歯冠が出ている親知らずは抜歯後もそんなに痛みはでません。特に上顎の親知らずであれば私の経験上そんなに痛みがでることもありません。

「親知らずの抜歯は痛い、腫れる」というのは下顎の横を向いて生えているものや歯冠がわずかしか出ていないものを抜歯した後です。親知らずを抜歯した後、痛みや腫れが起きるのは骨の中に深く埋まったままのことが多いからです。抜くにはまず歯茎を切り、骨を削って頭を出す必要があります。これが痛みや腫れが起きる原因です。親知らずの歯の根っこが抜きにくい形に曲がっている、歯の根が骨を抱き込むようになっている、歯の根元の先に太い神経が通っているなど、ケースも様々ですが処置は通常30分から1時間ほどで終了します。ただし強い炎症が起きているときの抜歯はすることができません。炎症によって生じる酸が麻酔薬の効果を打ち消すため、麻酔が効きにくくなってしまうからです。また炎症があるとき抜歯をすると治りが悪く、抜歯をした後も感染を起こしやすく痛みや腫れがひどくなる場合もあるからです。炎症がある場合はまず抗菌薬を使い一旦炎症を抑えてから抜歯を行います。

「仕事が忙しいから今日しか来れない」。「腫れて痛いのでどうしても今日抜いてほしい」。と言われる方もいらっしゃいますが、すぐには抜歯ができないのはこのような理由があるからです。それだけにあまり歯茎の炎症を繰り返すような時は炎症が治まっているときに抜いた方が良いでしょう。

抜歯後は薬1時間から2時間で麻酔が切れます。痛む時は我慢せずに処方された痛み止めを飲みましょう。痛みが強い場合は歯科でよく使われるロキソニンの場合1回2錠まで服用可能です。1錠服用したら6時間時間をあけます。細菌感染しないように抗菌薬は処方されたものを必ずきちんと飲みきるようにしましょう。抜歯後腫れて辛い時はまた熱を持っているときは冷やすと気持ちが良いのですが、冷やしすぎはしないようにしましょう。氷や保冷剤で冷やしたりするとかえって傷の治りが遅くなるので、冷水を絞ったタオル程度に冷やすようにしましょうまた腫れのひどい間は長風呂や飲酒、激しい運動は控えるようにしてください。

投稿者:

2023.01.29更新

こんにちは。八幡西区の歯医者、いまむら歯科クリニックの院長今村です。

一年で一番寒い時期です。雪が降ったり最近は寒いですね。

今回は歯周病と抗生物質についてお話させて頂きます。

歯を失う原因の第一位と言われている歯周病。プラークや歯石が着いたまま放置されると気づかないうちに歯周病が進行し、歯がぐらぐらしてきて最終的には抜けてしまう恐ろしい病気です。歯周病の主な原因は歯周病菌が原因です。歯周病原菌はプラークの中を住処としています。この歯周病原菌の住処となるプラークは、付着して24時間以内なら歯ブラシでこすることによって落とすことができます。しかし、そのままにしていると増殖して厚みを増し、バイオフィルムという硬い膜を作ってしまいます。バイオフィルムは細菌同士がより集まって強固に固まっています。そして歯面にへばりついている状態なので付着力がとても強く、歯ブラシでこすっても落とすことができません。歯科医院で専用の機器を使用しないと取り除くことはできません。そのくらい強固に付着しています。そのため、耐性も強く、抗生物質等ではガードに跳ね返されてしまい、内側に浸透することができず効果が少なくなると言われています。抗生物質がバイオフィルムの内側にまで入り込むのは難しいので抗生物質では歯周病は治りません。

歯茎の炎症を抑えるために一時的に抗生物質を使う事はあります。

しかし、歯周ポケットの中から歯茎の内部に侵入してきた歯周病菌には効果がありますので、抗生物質を飲むことで歯茎の炎症を抑える効果はあります。

「歯茎が腫れた」 「歯茎に痛みがある」といった急性症状のある時に短期間だけ抗生物質を服用するのは有効的と言えるでしょう。

しかし、長期間抗生物質を服用すると耐性菌ができてしまう危険性があります。抗生物質を飲むだけの歯周病治療は決してお勧めできません。また抗生物質の軟膏を歯周ポケットの中に塗布すると言う治療方法もありますが、まずは歯の汚れを機械的に落とし(超音波スケーラーなど)プラークを歯から引き剥がすためのクリーニングを行い、補助的に軟膏を塗布すると効果的です。歯周病の再発を予防するためには毎日徹底して歯磨きをすること、定期的に歯科医院での歯のクリーニングを受け、プラークコントロールをしていくことが何よりも大切です。服薬と定期的な歯石取りを並行して行うのが効果的です。

歯磨きと定期的な歯のクリーニングで予防することをお勧めします。

投稿者:

2023.01.04更新

あけましておめでとうございます。院長の今村です。

いよいよ令和5年がスタートしました。お正月休みは何処かに出かけ楽しい思い出ができましたか?今年の正月は天気が良かったですね。

元旦に病院の近くの貴船神社に家族で初詣に行き、家内安全と無病息災を祈ってきました。

今年は、40代最後の年になります。50代でも大きく飛躍できるようにするための準備として、邁進していきたいと思います。

皆様のお口の健康をサポートするためスタッフ一同精進して参ります。

本年もよろしくお願い致します。

投稿者:

2022.11.19更新

こんにちは。八幡西区の歯医者、いまむら歯科クリニック院長今村です。

朝夕は少なり秋の深まりを感じるようになりました。しかしまだ日中は暑い日もあります。健康管理に気を付けましょう。

今回は歯磨きの予防の仕方についてお話しいたしましょう。毎日行っている歯磨き、できているようで意外とできていないのが現状ではないでしょうか?当院で染め出しをされた方は驚かれることがあったと思いますが、意外と磨けているようで磨けていないようです。歯科医院でプロの指導を受けて正しいケアの仕方を知ることが大切です。フロスや歯間ブラシの使い方も一緒に教えてもらいましょう。歯磨きは意外と奥が深いものです。人によっては歯並びは千差万別です。また顎の大きさ歯と歯の重なり具合も違いますし、歯ブラシの動き方歯磨きのときの癖そういった個人差もあります。特に効き手側の端のほっぺた側に磨き残しが多かったり、奥歯の裏側にブラシの先が届いていなかったり、力が入りすぎて歯茎を痛めてしまっていることもよくあります。

歯磨きと同じように重要なのが歯と歯の間のお掃除です。毎日のケアにフロスや歯間ブラシを取り入れて使われているでしょうか。間違った使い方をすると歯や歯茎を傷つけてしまいます。歯ブラシと同じくこちらも適切な使い方を歯科医院で指導してもらいましょう。フロスや歯間ブラシは歯ブラシより適切に使うことが難しいです。

酸性度の高い飲食物をとってすぐは、酸により歯の表面が一時的に柔らかくなっています。その状態で歯磨きをすると、歯ブラシが歯を傷つけかねません。時間が経てば唾液の作用でお口の中の酸が中和されるので歯磨きは30分ほど待ってから行うようにしましょう。健康のため黒酢やグレープフルーツなどを毎日取る人が増えているようです。そうした酸性度の高い飲食物をとってすぐの歯磨きは歯を痛めてしまう危険があります。酸っぱいものを飲食した後、歯の表面が酸で一時的に柔らかくなりますこれが習慣的に続くと酸蝕症になりますこの状態で歯磨きを毎日しているとやがて、歯は摩耗して知覚過敏になったりしてしまいます。歯のダメージを避けるためには酸性度いものを取った後は30分ほど置いて、唾液が酸を中和するのを待ってから磨きましょう。酸性度の高い物をとっていないのなら食後すぐに歯磨きをしても問題ありません。

歯周ポケットは歯ブラシだけでは落とし切れない汚れがあります。歯茎の溝の中はプラークが溜まりやすい場所で溜まったプラークは歯周病の原因になります。そのため、この部分を歯ブラシで注意して磨いている方も多いことでしょう。歯ブラシでは溝の中のプラークは完全に取りきれません。しかも溝の中に無理にブラシの毛先を入れて磨くことを続けると歯茎を傷つけてしまい、歯茎が退縮してしまい虫歯になりやすい歯根面が露出します。歯茎を傷つけずにきれいにプラークを取り除く磨き方を歯科医院で教えてもらいましょう。歯茎の深い溝や歯周ポケットの掃除はプロにお任せください。

投稿者:

2022.09.24更新

こんにちは。八幡西区の歯医者いまむら歯科クリニックの院長今村です。

歯茎が腫れたり出血したことはありますか?それって歯周病??

歯周病だと歯肉の腫れや出血が見られます。歯周病は歯の周りで繁殖した細菌により引き起こされる病気で以下のような症状が見られます。

歯茎が腫れる

歯茎が赤く腫れプクっと丸く膨らんだ状態になります。朝起きた時は口の中がネバネバすることもあります。歯茎から出血がある。歯みがきなどの小さな刺激で歯茎から血が出たりします。歯周病が進行した場合歯茎に触れなくてもに出血したり膿が出ることもあります。

歯がぐらぐらと揺れる

歯周病が重症化すると歯が激しくふらつき痛みを伴って食事を取るのも困難になります。歯が移動するため、噛み合わせが悪くなり歯と歯のの間に隙間ができて食物が詰まりやすくなります。このまま放っておくと歯が抜けてしまうことがあります。

口臭があり知覚過敏が生じる

歯周病が進行すると口臭が生じます。また歯を支えている骨が減って歯茎が下がり歯の根が露出してしまい小さな刺激でも敏感に感じ、冷たいもの熱いものをお口に入れるとキーンとしみる知覚過敏を起こすことがあります。

歯周病の予防には毎日のブラッシングが大切です。歯磨きはただ磨くのではなく適正に磨けないといけません。一日3回食事の後には歯磨きをするようにしましょう。プラークは歯と歯の間にもついているため、歯ブラシだけでは落としにくいこともありますので歯間ブラシやデンタルフロスなどの器具も使うことをお勧めします。

歯周病が生活習慣病と関連しています

生活習慣病が歯周病に関連していると言われています。生活習慣病とは不健全な生活習慣の積み重ねで起こる病気のことです。喫煙、暴飲暴食、睡眠不足、ストレス、過度な飲酒、運動不足、栄養バランスが偏った食事などを続けることで体内の内臓脂肪が増加し内臓脂肪型肥満と呼ばれる状態になります。この状態が続くと、糖尿病、がん、高血圧脳血管疾患等を引き起こしやすくなります。糖尿病患者の80%は歯周病に罹患しているというデータもあります。糖尿病になると免疫機能の低下や唾液分泌の低下により口の中で細菌が繁殖しやすくなり細菌感染を起こしやすくなります。糖尿病を治療せずに放っておくといつまでも歯茎の炎症が収まらず歯周病を悪化させてしまいます。歯周病を引き起こす細菌が血液の中に入り込むと、サイトカインという物質が体内に放出されます。この物質は血糖値を管理するインスリンの働きを阻害するため糖尿病と歯周病の両方を悪化させることになってしまいます。歯周病は歯医者に行けば大丈夫と安易に考えるのではなく歯周病があると全身の病気にも影響を及ぼすと言う意識を持つことが大切です。歯周病を治せば生活習慣病も良くなります。また生活習慣病を改善すれば歯周病にも良い影響を与えます。歯周病と生活習慣病の両方を治療することで治療効果がアップし健康を維持することができます。

投稿者:

2022.09.08更新

こんにちは。八幡西区の歯医者、いまむら歯科クリニック院長今村です。

朝夕は涼しくなり秋の気配を感じるようになりました。しかしまだ日中は暑いですね。健康管理に気を付けましょう。

今回は歯磨きの予防の仕方についてお話しいたしましょう。

毎日行っている歯磨き、できているようで意外とできていないのが現状ではないでしょうか?当院で染め出しをされた方は驚かれることがあったと思いますが、意外と磨けているようで磨けていないようです。歯科医院でプロの指導を受けて正しいケアの仕方を知ることが大切です。フロスや歯間ブラシの使い方も一緒に教えてもらいましょう。歯磨きは意外と奥が深いものです。人によっては歯並びは千差万別です。また顎の大きさ歯と歯の重なり具合も違いますし、歯ブラシの動き方歯磨きのときの癖そういった個人差もあります。特に効き手側の端のほっぺた側に磨き残しが多かったり、奥歯の裏側にブラシの先が届いていなかったり、力が入りすぎて歯茎を痛めてしまっていることもよくあります。

歯磨きと同じように重要なのが歯と歯の間のお掃除です。毎日のケアにフロスや歯間ブラシを取り入れて使われているでしょうか。間違った使い方をすると歯や歯茎を傷つけてしまいます。歯ブラシと同じくこちらも適切な使い方を歯科医院で指導してもらいましょう。フロスや歯間ブラシは歯ブラシより適切に使うことが難しいです。

酸性度の高い飲食物をとってすぐは、酸により歯の表面が一時的に柔らかくなっています。その状態で歯磨きをすると、歯ブラシが歯を傷つけかねません。時間が経てば唾液の作用でお口の中の酸が中和されるので歯磨きは30分ほど待ってから行うようにしましょう。健康のため黒酢やグレープフルーツなどを毎日取る人が増えているようです。そうした酸性度の高い飲食物をとってすぐの歯磨きは歯を痛めてしまう危険があります。酸っぱいものを飲食した後、歯の表面が酸で一時的に柔らかくなりますこれが習慣的に続くと酸蝕症になりますこの状態で歯磨きを毎日しているとやがて、歯は摩耗して知覚過敏になったりしてしまいます。歯のダメージを避けるためには酸性度いものを取った後は30分ほど置いて、唾液が酸を中和するのを待ってから磨きましょう。酸性度の高い物をとっていないのなら食後すぐに歯磨きをしても問題ありません。

歯周ポケットは歯ブラシだけでは落とし切れない汚れがあります。歯茎の溝の中はプラークが溜まりやすい場所で溜まったプラークは歯周病の原因になります。そのため、この部分を歯ブラシで注意して磨いている方も多いことでしょう。歯ブラシでは溝の中のプラークは完全に取りきれません。しかも溝の中に無理にブラシの毛先を入れて磨くことを続けると歯茎を傷つけてしまい、歯茎が退縮してしまい虫歯になりやすい歯根面が露出します。歯茎を傷つけずにきれいにプラークを取り除く磨き方を歯科医院で教えてもらいましょう。歯茎の深い溝や歯周ポケットの掃除はプロにお任せください。

投稿者:

2022.08.13更新

八幡西区の歯医者、いまむら歯科クリニックの院長今村です。

みなさまお盆休みはいかがお過ごしでしょうか?私はコロナウイルスの感染者数も増えているため、自分の安全を考慮して家でのんびりと過ごしています。

さて今回は根面カリエスについてお話しします。根面カリエスとは歯の根元と歯ぐきとの境い目にできるむし歯のことです。

歯茎が下がって歯の根元が見えてきています。この部分は虫歯になりやすいと聞きますが歯磨き剤を使って歯の根元の虫歯にも効くのでしょうか?

最近子供たちの虫歯は減ってきていると言われていますが増えている虫歯があります。それは成人の歯の根元の虫歯です。進行すると歯を残すことができなくなる場合もありますので注意が必要です。歯の表面はエナメル質というダイヤモンドより硬い層でできています。しかし、年齢とともに歯茎が少し下がってきます。そうすると今まで歯茎に覆われていた歯の根元が露出してきます。そしてその下層の象牙質がむき出しの状態となってしまいます。象牙質はエナメル質に比べて柔らかく、虫歯に対しても弱いという特徴がありますので虫歯を予防するためにはまず根本の周りのプラークや歯石を取り除くことが大切です。次に根面の象牙質を酸に溶けにくくすることつまり歯を丈夫にすることが大切です。フッ素入り歯磨き剤をご家庭で使用することや、高濃度フッ素を含むゼリーなどを歯科医院で定期的に塗布してもらう事は、根面の虫歯予防に重要であることがわかっています。また初期の虫歯も進行しにくくなります。

患者さんが自分でもできる最も効果的な米の虫歯予防方法はフッ素を使った歯磨きです。歯の根本が露出してくると結果的に歯が長くなったような状態になり歯磨きが難しくなってきます。歯磨きをする際は根元周りに歯ブラシの毛先がしっかりと当たるようにします。毛先を根元に当てたまま小さく横磨き、スクラビング法と言う方法で行うようにしましょう。この時フッ素を含む歯磨き剤を使用します。最近では従来よりもフッ素の濃度が濃いものが販売されていますので、そちらの方が高い効果が期待できます。ただ歯磨きだけでは歯と歯の間のプラークを取り除くことができません。

少なくとも1日2回は歯間ブラシや糸ようじを使って歯と歯の間を清掃しましょう。この時フッ素入り含むゼリー状の歯磨き剤を用いると歯と歯の間の根元の周りの象牙質を強化することができます。そして大切なのは定期的な歯科検診です。根面の虫歯は穴が開いたりすることがなく、また色も黒くならないので患者さんは気づきにくいのが特徴です。初期の段階で見つけ適切な処置をしてもらうことが大切です。虫歯がなくても根面が露出してるなら歯科医院で適切な処置を受けることをお勧めします。 歯学博士 今村英之

投稿者:

2022.07.18更新

こんにちは。八幡西区の歯医者、いまむら歯科クリニッ院長今村です。

今回は顎関節症についてお話しましょう。口を開けた時に痛みがある。口を開けたり閉めたりするときにコキコキと音がする。偏頭痛がする。頬がだるい。口を開けたり閉めたりすると口の周りの筋肉が痛い。と言った症状は顎関節症の可能性があります。

顎関節症と言うのはいくつかのタイプがあります。お口を開けたり閉めたりする筋肉に異常があるもの。また骨の変形などによるものなどいくつかのタイプがあります。

今回は顎の関節を動かす筋肉に炎症があるタイプについてお話しいたします。顎関節症と言うと顎関節に異常が起きていると想像しがちですが、必ずしもそうとは限りません。顎関節を動かす筋肉の痛みが顎の痛みと感じられ口を開けにくくすることもよくあります。お口を開けたり閉めたりする筋肉はお顔の周りにたくさん付いています。特に大きいのは、側頭部から頬骨のあたりには側頭筋といわれる筋肉が薄く広がっています。そしてその上に咬筋といわれるお口の開け閉めに大切な筋肉がついています。どちらも口を動かしたりするときに使う重要な筋肉です。この筋肉のどちらかあるいは両方が緊張して炎症を起こし、はりやこりとなっていうのが筋肉痛タイプの顎関節症です。8割から9割は咬筋だと言われています。顎の関節自体には問題はありません。側頭筋の痛みであれば偏頭痛が生じ、咬筋の炎症であればほっぺたのだるさや重さ腫れぼったさを感じます。炎症を起こしている筋肉に無理がかかると痛みが生じ口も開きにくくなります。炎症を起こしている筋肉に無理がかかると痛みが生じ口も開きにくくなります。症状の改善には筋肉をほぐすのが効果的ですので患者さんに筋肉マッサージや開口ストレッチを繰り返していただきます。慢性化した肩の筋肉のコリが治りにくいように顎の筋肉の凝りも慢性的になると治りにくくなります。症状が出て数日から数週間は筋肉痛レベルだったものでも、何ヶ月も放置されると筋肉が凝り固まってマッサージの効果も出にくくなります。筋肉タイプの顎関節症は早期に対応したほうが治りが早いことが多いです。

顎関節症の原因は顎関節への負担がその人の持つ顎関節や筋肉の耐久性を超えると起こります。原因は様々ですか、毎日の生活習慣の影響も見逃せません。

1. 無意識の歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりは顎の筋肉と関節に大きな負担をかけます。筋肉にとっては休息のない過度な筋トレと同じ状態で負荷をかけています。

2. ストレス

ストレスは筋肉の緊張をまねき歯ぎしりや食いしばりにつながります。しかし現代においてストレスのない生活は難しいので、運動や趣味などストレスを軽減させる習慣を身に付けることが大切です。

3. 歯列接触癖

ものを食べていない時あるいは特定の音を発する時以外は上下の歯の間はわずかに開いているのが普通です。しかし無意識に上下の歯を噛み合わせてしまう事が癖になっている人もいます。これは歯列接触癖と呼ばれ顎の筋肉に筋肉や関節に過度な負担をかけてしまいます。歯列接触壁は顎関節症の方の8割近くにあると言われています。歯列接触癖は無意識の習慣ですので直すのは難しいです。まずは自分で上下の歯が当たっていることに気づいたら意識的に離すようにし心がけましょう。

4.前傾姿勢や猫背

最近はテレビゲームをしたりスマホと本を使う時前傾姿勢も問題視されていますパソコンで作業する際には姿勢などにも注意されてください。机が顎にあたるうつぶせ寝や横で腕が当たる頬杖も顎関節に負担をかけてしまいます。

投稿者: