2019.09.16更新

「歯ぐきが腫れた」「歯ぐきから血がでる」「歯と歯の間の隙間が広くなった」「歯がぐらぐらしてきた」「いやな臭いがする」

というような症状は歯周病の典型的な症状です。

歯周病の大きな問題点はほとんどの場合、自覚症状もなく無症状に慢性的に進行していきます。したがって気づいたときは「歯がぐらぐらして噛めない」などあたかも急に悪くなったかのように錯覚してしまいます。一見素人目にはわからなくても、歯周病の検査や定期検診を受けるように勧めるのはこのためです。統計によると成人の80%以上の方が歯周病にかかっていると報告されています。歯周病で歯を失わないためには早期の段階で病変を見つけ適切な治療を行うことが大切です。

急激に進行する歯周病もある

歯周病には急激に進行するタイプもあります。この様なケースでは急激な変化のため本人も気づきやすく、比較的早期に発見されます。しかしこのように急速に進行する歯周病はしっかりと治療を受けるようにしないと進行を止めることはできません。

急性症状がなくなったからと油断してしまうと一気に歯を支える骨がなくなってしまいます。なかには30代でほとんどの歯がぐらぐらして抜けてしまった患者さんもいます。平均寿命が80歳になった現在、30歳代で歯を失うと残りの50年は美味しく食事ができずに不自由な生活となってしまいます。

急性症状を起こさないためには…

人は誰でも年齢とともにわずかではありますが、歯を支えている歯槽骨は減っていきます。それにともない歯ぐきも下がっていき、若い頃にくらべると歯が長くなってしまいます。

歯周病に罹患した状態ではそれがさらに速く進行していきます。とくに急に歯ぐきが腫れたり痛んだりするような急性炎症を起こすと骨吸収が加速されます。

「歯ぐきが腫れて痛かったけど数日したら治った」とよく云われますが、むし歯と同様に原因が解決されなければ治ることはありません。歯周病、むし歯は風邪のように自然に治るということはなく「急性炎症」から「慢性化した」になるだけです。したがって一度歯科医院で検査をして原因を特定する必要があります。

歯周病を治すには

歯周病の治療は現在かなり進化してきています。初期から中程度の歯周病であればきちんと治療を行えば改善するケースもあります。また重度の歯周病であっても再生療法などで改善できるケースもあります。前向きな姿勢で治療を受けて現在の状況を改善し、再発や悪化しないように定期的にメンテナンスを受けるようにしましょう。

投稿者:

2019.03.17更新

歯が何本か抜けてしまったとき何らかの方法で人工の歯を入れないといけなくなります。

初めての入れ歯はほとんどの方が強い違和感をかんじるようです。しかし、違和感があるからといってあきらめずに慣れることが必要です。もし歯が抜けたままにしておくと、残った健康な歯が動いて延びたり、傾いたりしてしまってかみ合わせが悪くなってしまいます。入れ歯がなくても噛めるからといってそのままにせずに、残った自分の歯を守るために入れ歯に慣れるようにしましょう。

入れ歯にもいろいろな種類の入れ歯があります。

理想的な入れ歯は

①よく噛めて外れない

②自分の歯に負担をかけない

③装着感がよい

④長持ちする

⑤審美的で長持ちする

以上のことが挙げられます。

入れ歯がお口の中にに入るまで

歯がまったくない場合は総入れ歯を装着してお口の機能を回復します。入れ歯は人工物なのでどんなに精密に作っても最初からぴったりと合うことはありません。入れ歯を装着したばかりの頃は違和感や不具合がありますが、調整を何度か行い快適にお食事ができるようにしていきます。

入れ歯が出来上がるまで

① 診査と診断・・・歯や歯肉の状態を診て必要なレントゲン検査等を行いそれに基づいて治療計画を立てます。

② 印象採得・・・歯の型をとります。お口の状態によっては2回型をとることもあります。

③ 噛み合わせの採得・・・上顎と下顎のかみ合わせをとります。

④ 試適・・・仮の状態で入れ歯が出来上がってるので、前歯の並びやかみ合わせの最終チェックを行います。

⑤ 装着・・・新しい入れ歯を装着します。

⑥ 調整・・・実際に使ってみて歯ぐきにあたって痛いところ、かみ合わせの不具合を調整します。

入れ歯の特徴

入れ歯は入れ始めの頃は食べにくかったり、喋りにくいことがありますが少しずつ慣れてきます。はじめからご自分の歯のようにお食事ができるわけではありません。お口の周りの噛むための筋肉や飲み込んだりする筋肉などがまだ入れ歯に慣れていないためです。柔らかい物から食べて徐々に慣らしていく必要があります。

入れ歯の取り扱い方

① 入れ歯は落とすと割れることがありますので丁寧に扱いましょう。

② 勝手にヤスリで削ったり、金属の部分を曲げたりしないでください。

③ 乾燥させないようにしてください。

④ 入れ歯洗浄剤を使用しましょう。入れ歯は汚れがたまりやすく放っておくと細菌が付着してしまいます。そのまま使うと歯ぐきが荒れたり、炎症をおこしますので清潔を保つようにしてください。

⑤ 夜寝るときは基本的には外しましょう。寝ている間は唾液の分泌が少ないため細菌が発生しやすいので外すようにしましょう。

⑥ 定期的なチェックを受けましょう。顎の形態、かみ合わせは変化しますので入れ歯は合わなくなります。快適に使っていただくにはお口の状態に合わせた調整が必要です。

投稿者:

2019.02.21更新

こんにちは。いまむら歯科クリニック、今村です。まだまだ寒い日がつづきますね。インフルエンザも猛威をふるっていますがみなさま大丈夫でしょうか?

今回は審美歯科のガムピーリングについてお話しします。

素敵な笑顔は人に好印象をあたえます。また人と人とのコミュニケーションを良好にします。

歯の形や色を良くしたり、特に美しさに配慮した歯科治療のことを審美歯科治療とよんでいます。これは1990年代にロサンゼルスの歯科医師らから始まり世界的なブームになってきています。

審美歯科治療は具体的には歯ぐきの黒ずみをとったり(メラニン色素除去)、歯を削らずに白くする(ホワイトニング)といった簡単な処置から、ラミネートべニア、セラミッククラウンといったかぶせ物、そして全体的なかみ合わせを治療して失ったきれいな笑顔を取り戻すまでと様々です。

審美歯科治療は何も特別な治療ではなく、歯科治療の中でも1ランク上の質の高い治療のひとつと言えます。なぜなら美しさとはたいへん文化的・社会的な感覚であり、またその基準は患者さんの世代・感覚や生活背景によって異なるものだからです。そのため審美歯科治療をはじめるときは患者さんの希望を十分に聞き、歯科医師の専門的な判断をして治療計画を立てます。そして、さまざまな要素について患者さんと一緒に考えながら、患者さんの美しさを引き出す治療を考えています。

笑った時や大きくお口を開けたときにちらりとみえる歯ぐきの黒ずみが気になることはありませんか?

この黒ずみはメラニン色素の沈着といわれています。メラニン色素は歯ぐきに薬を塗ることで簡単に取り除くことができます。この方法はガムピーリングといいます。

ガムは英語で「歯ぐき」の意味です。ピーリングとは英語で「皮むき」という意味です。薬剤を使い古い皮膚の表面を取り除き、新しい皮膚に再生する治療法です。

ガムピーリングはこのような方におすすめです

・喫煙者:タバコを吸う方はステインにより歯ぐきが黒ずんでいます。

・歯ぐきがが黒い方:メラニン色素による歯ぐきの黒ずみや着色を除去します。

・ホワイトニングをした方:あわせて行うことによりより美しい口元になります。

ガムピーリングの治療方法について

ガムピーリングにはレーザーを使用する方法と薬剤を塗るフェノールアルコール法があります。当院ではフェノールアルコール法を行っています。

治療のながれ

治療前にカウンセリングをおこないます。歯石やプラークが付着している場合は除去します。

歯ぐきに専用の薬剤を塗っていきます。治療時間は薬剤を塗るだけなので5分程度で終わります。痛みはほとんどありませんが、少ししみる場合もあります。

ガムピーリングの直後から歯ぐきが白くなりますが、3日程度ではがれてきれいなピンク色の歯ぐきが再生してきます。完全に再生するまでお食事のとき、しょうゆ等刺激のあるものはしみることがあります。夏場に日焼けして皮がむけてくるイメージです。

ガムピーリングは保険外治療となります。当院での料金は上下3,000円です。歯ぐきの黒ずみが気になるかた、より美しい口元をのぞんでいる方は気軽にご相談ください。

投稿者:

2019.02.03更新

生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中にはむし歯菌はいません。それなのにむし歯になってしまうのは、むし歯が細菌感染症による病気だからです。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんなど身近な人から感染します。

歯の生え始めから3歳くらいまでがもっともむし歯の感染リスクが高くなる時期です。この頃は特に注意が必要です。

「母子感染」を防ぐために気をつけること。

赤ちゃんのむし歯菌はいつも身近にいるお母さんからもらってしまいます。口移しでものを食べさせたり、大人が使った箸で赤ちゃんに食事をさせないように注意しましょう。

また、お母さんや周辺の人達がむし歯の治療をして、歯磨きをして、むし歯菌を減らすようにしましょう。

お母さんのお口の健康管理のためすぐにできること。

お母さんのむし歯菌が多くても、キシリトールを用いることでむし歯を防ぐことができます。キシリトールはむし歯菌を弱らせ、むし歯の原因となる酸を産生させなくなる効果があります。むし歯予防のために、1日数回キシリトール入りのガムを噛みましょう。

「乳歯はいづれ永久歯に生えかわるからむし歯になってもよい」また、「永久歯に生えかわるからむし歯になっても治療は必要ない」はおおきな間違いです。

子どもの時のむし歯はそのままにしておくと歯並びに影響をあたえ、発育にも悪影響を及ぼします。乳歯の歯ぐきの下には、出番を待っている永久歯がその真下に存在します。

乳歯がむし歯になると永久歯の発達が悪くなったり、出てくる場所がなくなってしまいます。一度むし歯になってしまった歯は、適切な治療をしなければ自然に治ることはありません。早期に歯科医院を受診しましょう。

子どもの歯はむし歯になりやすく進行も早いので、むし歯のないお子さまも予防処置をすることがたいせつです。3か月ごとにフッ素塗布と定期検診をして、むし歯予防をしましょう。むし歯はないと思っていても、歯と歯の間にむし歯が出来てしまっていることもよくあります。

歯科医院で行うむし歯予防について

1. フッ素塗布:フッ素にはむし歯抑制効果があります。歯に直接フッ素塗ってむし歯を予防する方法です。

2. シーラント:奥歯の溝をレジン(プラスチック)という素材で埋めてむし歯を防ぐ方法です。たまにはがれてしまうこともあるので、定期的な検診でチェックして埋めなおす必要があります。

3. ブラッシング指導:磨きにくくむし歯になりそうな箇所をチェックし、ブラッシングのポイントをご指導します。

投稿者:

2019.01.24更新

皆様は普段どのようなハブラシをお使いですか?

薬局やスーパーのハブラシコーナーにはたくさんの種類のハブラシが置いてあり、どれを選んだらいいか分からない(>_<)という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今日は当院で取り扱っているハブラシの紹介をしたいと思います♪

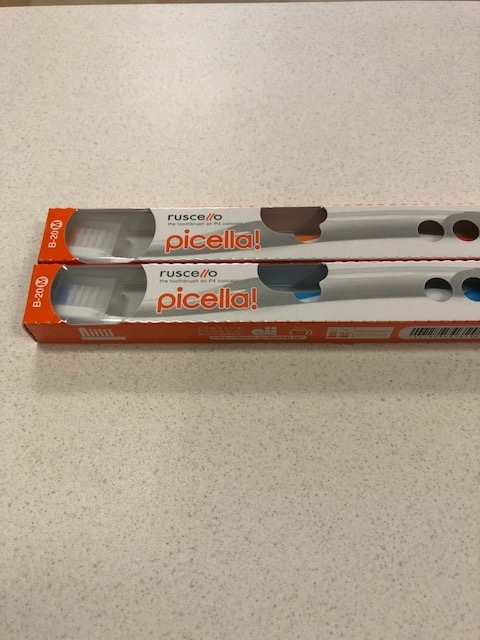

ルシェロ歯ブラシ B-20 M [ピセラ]

① 磨きにくい部分にしっかり届く「先端集中毛」

→先端の山型形状により、奥歯の奥や生えかけの歯の周り、歯並びの悪い部分が磨きやすい!

② 歯と歯の間もしっかり磨ける「段差植毛」

→長い毛と短い毛を混合することで、歯と歯の間に毛先がしっかり届きます!

③ 歯にしっかりとフィットする「4列植毛」

→生えかけの大人の歯がありデコボコしている状態でも安定したブラッシングができます!

生えかけの大人の歯を磨くのが難しい10代の方、

大人用の歯ブラシでは大きくて口の中で動かしにくい成人女性の方の要望に応えた

歯ブラシです。

しっかり汚れを落とすために、自分のお口にあった歯ブラシを使いましょう!

いつでもご相談ください(^^)

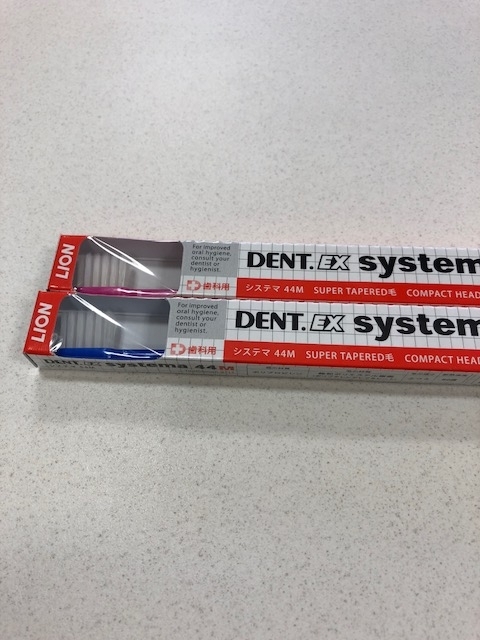

DENT.EX systema 44M

●細くしなやかな毛が、歯ぐきにやさしい磨き心地

●毛先が非常に細く、歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)や歯と歯の間にしっかり届く

歯周病の治療をされている方、歯周病を予防したい方にオススメです!

診療室内でお試しいただけます。

皆様のお口の状態に合わせた歯ブラシを処方いたしますので、お気軽にお尋ねください。

歯ブラシの交換時期は1ヶ月です!

歯ブラシはとても丈夫に作られているので1ヶ月以上使い続けることは可能ですが、

長く使い続けるとこんなデメリットがあるんです・・・

① 歯ブラシの清掃効果が低下する

→歯ブラシは1ヶ月で毛先が広がり、弾力が弱くなってきます。

そんな歯ブラシだと軽い力で磨いただけでは汚れは落ちず、磨き残しが多くなります。

② 歯ブラシが細菌の温床となる

→歯を磨いた後、歯ブラシをどんなにしっかり洗っても細菌は残っているので、

長く使うほど細菌も増えていきます。

③ 歯や歯ぐきを痛める

→毛先が広がり弾力の弱くなった歯ブラシだと、磨く力が強くなります。

強い力で磨くことで歯のエナメル質が削れてしまい、知覚過敏の原因となります。

また、広がった毛先では歯ぐきを傷つけます。

ただし、毛先が広がってきたら1ヶ月未満でも交換が必要です。

すぐに毛先が広がってしまう、という方は、もう少し力を控えめにして磨きましょう。

いつまでも自分の歯で食事を楽しむためには日々のお手入れがとても大事です。

投稿者:

2018.11.08更新

こんにちは。八幡西区の歯科・歯医者、いまむら歯科クリニックです。

おかあさんがむし歯になると、あかちゃんもむし歯になるリスクが高まります。

あかちゃんがお腹の中にいる『マイナス1歳』からしっかりとお口のケアをしていきましょう。

妊娠時に起こるお口の中のトラブルとして

①歯ぐきの腫れや出血

②知覚過敏

③歯や歯肉の痛み

④口の中が乾く

⑤気分が悪く歯磨きができない

以上のようなトラブルが起こりやすいです。

その対策として

食後の歯みがきやうがいをこまめにしましょう。

ヘッドの小さな歯ブラシがおすすめです。

つわりなどで磨けないときはぶくぶくうがいをしましょう。

糖分の多い飲食物をだらだら食べるのは控えましょう。

妊婦歯科検診を受けましょう。

妊娠時の歯科治療は治療が必要な場合は比較的体調の安定した、妊娠中期に済ませるのが理想的です。

①歯周病と早産の関係?

妊娠中の女性のうち、歯周病の人はそうではない人に比べて低体重児を早産する確率が2倍から4倍くらい高くなると報告されています。

歯周病菌が血中に入り子宮内で炎症を起こし、子宮の収縮が誘発されることによっておこるといわれています。

②妊娠中はあかちゃんにカルシウム取られるの?

よくご年配の方が『こどもを産んだときから歯が急に弱くなった』『妊娠中はあかちゃんにカルシウムを取られるから歯が弱くなる』といわれることがありますが、あかちゃんにカルシウムを取られて、歯が弱くなってしまうことはありません。

妊娠中は唾液の性状やホルモンバランスの変化、つわりによりお口のケアが難しいため、むし歯や歯周病が進行しやすいのです。

③妊娠中にカルシウムを多く摂ると、歯の丈夫なこどもが生まれる?

カルシウムだけではなく様々な栄養がそろってはじめて丈夫な歯が作られます。乳歯は妊娠7週頃から作られた始めます。カルシウムだけではなく、バランスのとれた食事が大切です。

上記の妊娠性歯周病についてくわしく解説しましょう。

妊娠中は酸性食品のとりすぎや、だらだらと食べたりして食生活が乱れやすくなります。自分のことにもおろそかになり口腔ケアが不十分になります。

また、妊娠でホルモンバランスの変化によって歯周病菌の活動が活発になります。そのため妊娠中や産後はむし歯や歯周病になりやすい状態になってしまいます。

特に歯周病は悪化しやすく、歯肉が腫れて出血しやすい状態になります。

歯周病が早産や低体重児出産のリスクを2倍から4倍くらい高めるといわれています。歯周病菌が血液中に入って全身に運ばれ、胎盤に刺激を与えて胎児の成長に影響を与えます。また、子宮の収縮をおこし早産につながると考えられています。

対策として…

食後の歯みがきやうがいをこまめにしましょう。

つわりなどで歯みがきができないときはぶくぶくうがいをしましょう。

糖分」の多い飲食物をだらだら食べるのはやめましょう。

歯科検診を受けましょう。

妊娠中はおなかの大切な赤ちゃんのためにもふだんよりもお口の健康に注意するようにしてください。

投稿者:

2018.09.26更新

歯周病とは歯の周りの組織が細菌に感染することによって炎症がおこる病気の総称です。炎症が歯ぐきだけにとどまっている状態を「歯肉炎」といいます。歯ぐきの下の歯を支えている歯槽骨まで炎症が及んだものを「歯周炎」といいます。

歯と歯肉の境目の歯周ポケットの清掃が不十分だとそこに多くの細菌がたまり、歯肉の辺縁が赤くなったり腫れたりします。歯周病はかなり進行しないと痛みが出にくい慢性疾患のため、自覚症状がないまま進行します。「歯がぐらぐらする」「噛むといたい」「噛むのに力が入らない」「歯ぐきが腫れている」といった症状がでたときは歯周病がかなり進行した状態です。炎症の悪化により歯周ポケットが深くなり、歯槽骨が溶け始めそのまま放っておくと歯は抜けてしまいます。

さらに、歯周病菌の影響はお口の中だけにとどまらず、血管に入り体内を循環します。

「歯科疾患が全身に影響を及ぼす」とはこのことであり、歯を失うだけでなく全身にも悪影響を与えます。

このような方は注意しましょう

歯周病になるリスクが高くなる要因として、糖尿病、喫煙、不規則な生活習慣、ストレス、骨粗しょう症、妊娠中、口呼吸、歯並びの不正、歯ぎしりやくいしばり、遺伝、加齢があげられます。

1. 糖尿病:糖尿病により感染症に罹りやすくなります。その結果歯周病菌が増殖します。

2. 歯並びの不正:歯並びが悪いと、お口の自浄作用が不十分になったり、歯ブラシの毛先が届かなくなりプラークがたまりやすくなります。

3. 喫煙:タバコはその有害物質により歯周病にかかりやすくなります。また口腔ガンの原因にもなります。

4. ストレス:なぜストレスも歯周病のリスクが高まるのかと疑問に思ってしまいますが、ストレスで疲労が蓄積すると免疫力が低下し歯周病にかかりやすくなります。

5. 歯ぎしりやくいしばり:歯周組織に負担をかけ歯周病を悪化させます。

6. 骨粗しょう症:骨粗しょう症は全身の骨が脆くなります。それとともに歯を支えている歯槽骨も脆くなってしまいます。

歯周病の症状は加齢の要因もありますが、正しいセルフケアによって予防できます。

大切なことは自分のお口の中について関心をもつことです。無関心な方ほど歯みがきがおろそかになりがちです。また、自分ではきちんと歯みがきが出来ているつもりでも実際には磨けていなかったり、間違った口腔ケアをしていることもあります。正しいブラッシング方法と口腔内のチェックが必要ですので、定期的に歯科医院でブラッシング指導やプロによるお口のクリーニングを受けましょう。

投稿者:

2018.09.20更新

11月7日〜13日は福岡県歯科医師会の定める「いいな、いい歯。」週間です。

お口の健康を見直す良い機会です。

お口の健康と全身の関わりについてご説明します。

1. 口臭

口臭は生理的口臭と病的口臭の2つに分けられます。生理的口臭の場合は歯科治療の必要性はありませんが、病的口臭の場合は歯周病やむし歯をなおすことで減少します。

2. 心臓・循環器疾患

お口の中の歯周病菌やむし歯菌が血液中に流れ込み、心臓の内側に歯周病菌が付着すると心内膜炎という心臓病を引き起こします。これは死にいたることもある重篤な病気です。近年、歯周病が狭心症や心筋梗塞のリスクを高めるといわれてきています。

3. 脳血管疾患

脳梗塞の誘因のひとつである血管が詰まった部位に歯周病菌がみつかることがあります。歯周病を治すと脳梗塞の予防につながります。

4. メタボリックシンドローム

歯周病菌の酵素は悪玉コレステロールを血管壁に蓄積させ、動脈硬化を促進させます。メタボになるとコレステロール値が上昇するため、動脈硬化リスクが高くなります。

5. 早産・低体重児

歯周病によって炎症がおこると炎症物質が発生します。これにより子宮が収縮を起こしてしまいます。その結果、歯周病にかかっている人は早産を起こす可能性があります。

6. 認知症

歯周病菌は動脈硬化や脳梗塞を助長します。治療すれば脳血管性認知症の発症の軽減につながります。歯周病がアルツハイマー型認知症を発症することも報告されています。

7. 糖尿病

糖尿病が歯周病を悪化させ、歯周病が糖尿病を悪化させるという相互に悪影響を及ぼします。歯周病により炎症が続くと体内に炎症性物質が増えます。このような状態になると体内のインシュリンの働きが妨げられ糖尿病が悪化します。

8. 肺炎

お口の中が不衛生だと細菌が気管を通して肺に至り、肺炎を引き起こします。特に高齢者など飲み込む力が低下している人は注意が必要です。肺炎は高齢者の死亡原因の上位をしめており、そのほとんどが誤嚥性肺炎です。

9. 肩こり・頭痛

かみあわせが悪いと無意識のうちにバランスの悪い不自然な噛み方をしてしまいます。そうなると顎関節症を引き起こし筋肉の痛みを伴うようになり、肩こりや頭痛を引き起こします。

投稿者: