食事がうまくできない。食べ物がうまく飲み込むことができないな どの症状には注意が必要です。お食事が満足にとれないようになると全身の健康に影響します。

どの症状には注意が必要です。お食事が満足にとれないようになると全身の健康に影響します。

摂食・嚥下とは…

私たちはお口に中に食べ物が入るとそれを噛み砕き、頬や舌をつかって喉の奥にはこびます。噛んで喉へおくる行為は意図的ですが、飲み込む動作は意識しなくてもお口の周囲の筋肉が動いて食道へとおくりこまれます。この一連の動作を摂食・嚥下といいます。何かの原因で摂食・嚥下がスムーズに行われないといつまでもお口に中に食べ物が残って飲み込めない状態が「摂食・嚥下障害」です。

摂食・嚥下障害について

摂食・嚥下障害を起こす原因はさまざまです。喉の炎症でも食べ物が飲みにくくなります。脳血管障害の後遺症によっても食事が不自由になることもあります。またむし歯や歯周病によって物を噛み砕くことができず、うまく食べられないこともあります。

しかし、特別に病気もなく健康で摂食・嚥下機能にトラブルがない方でも加齢とともにお食事中に咳き込んだりむせたりします。普段からむし歯や歯周病を予防するように噛む働きや飲み込む働きに関心を持つことが大切です。

摂食・嚥下障害がある場合原因となっている病気の治療とともに、摂食・嚥下機能のリハビリが必要です。

さまざまな不正咬合

さまざまな不正咬合

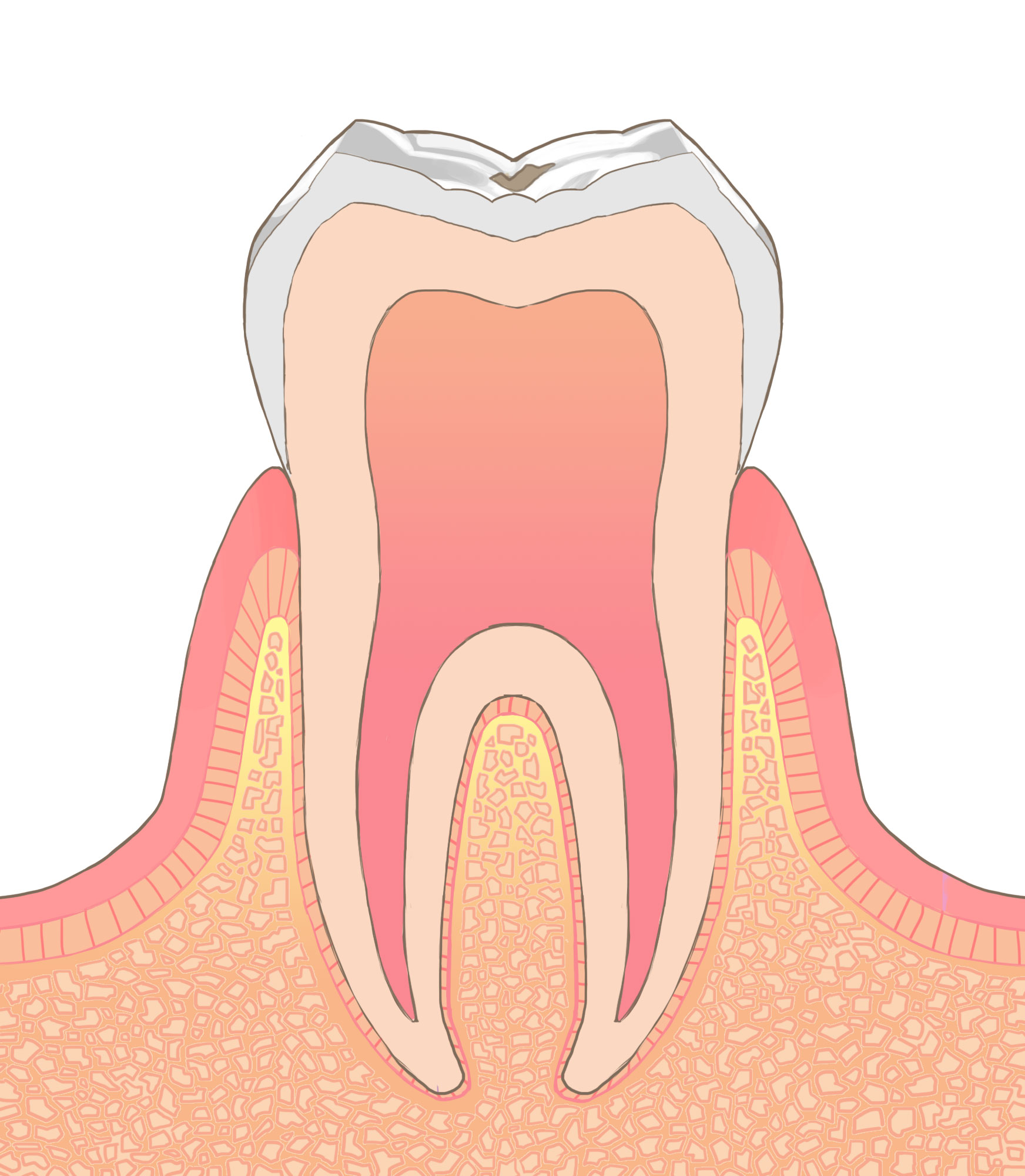

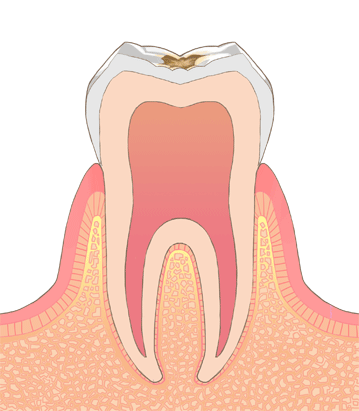

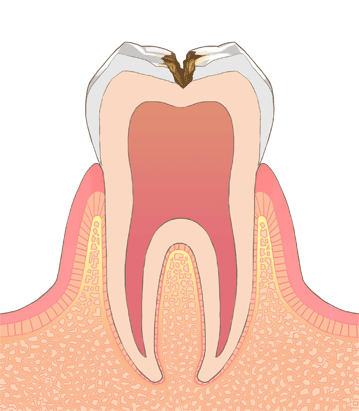

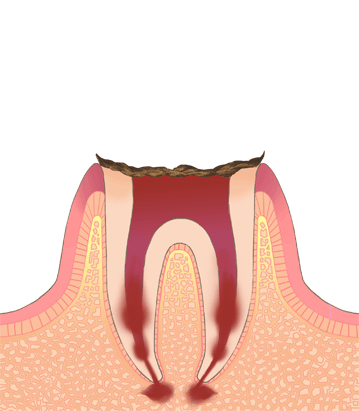

むし歯のお話をさせていただきます。まずはむし歯の進行についてです。

むし歯のお話をさせていただきます。まずはむし歯の進行についてです。

C1だと特に自覚症状など出ることはありません。C2までむし歯が進行すると冷たい物、熱い物を口に含んだ時にしみるようになってきます。さらにC3までむし歯が進行すると冷たい物暑い物のしみがひどくなってきます。そしてズキズキ痛んだり、ときには激しく痛みます。夜になると歯が痛むのはむし歯が歯の神経まで進行した典型的な症状のひとつです。

C1だと特に自覚症状など出ることはありません。C2までむし歯が進行すると冷たい物、熱い物を口に含んだ時にしみるようになってきます。さらにC3までむし歯が進行すると冷たい物暑い物のしみがひどくなってきます。そしてズキズキ痛んだり、ときには激しく痛みます。夜になると歯が痛むのはむし歯が歯の神経まで進行した典型的な症状のひとつです。