こんにちは八幡西区の歯医者、いまむら歯科クリニックの竹内です。

今回のblogは、虫歯について詳しく説明したいと思います。

そもそも虫歯とはどんな状態かと言うと、虫歯菌によって歯が溶けてしまった状態の事です。

まず、歯について説明します。歯は、エナメル質、象牙質、セメント質の硬い組織(硬組織)からできています。

エナメル質は、歯の1番外側を覆っている目に見える表面の硬い層の事です。物の硬さを1〜10段階に分けたモース硬度という指標でみると、水晶(モース硬度7)と同じくらいの硬さがあります。

でも、酸に簡単に溶けてしまうという弱点があります。

セメント質は、歯根部表面を覆っている組織で、歯根膜によって歯槽骨と結合しています。

モース硬度は4〜5で人間の骨と同程度の硬さです。

歯髄は、一般に神経と呼ばれる組織で神経線維のほかに血管やリンパ管などが通っていて、象牙質に栄養を補給しています。

虫歯菌の代表的なものは、ミュータンス菌とラクトバチルチス菌です。

ミュータンス菌は口の中の食べかすを餌にして酸を作り出し、歯のエナメル質を溶かして虫歯を作ります。

ミュータンス菌の正式名は、ストレプトコッカス・ミュータンスといい、大きさがわずか約1μmの球状の菌で、口の中にいる口腔連鎖球菌の一種で繋がった状態で存在し増えていきます。ミュータンス菌は不溶性グルカンという水に溶けないネバネバの物質を作り出して歯にくっつき、塊となって歯垢を作ります。特徴は、糖を分解して酸を作り出し歯を溶かします。酸性の環境に強いです。

ラクトバチルチス菌は、食べ物や飲み物の中に広く存在し、乳酸菌の中にも存在しています。食べ物や飲み物の糖から酸を作り出します。ラクトバチルチス菌は腸内にいると身体に良い働きをする善玉菌ですが、お口の中ではミュータンス菌によって作られた虫歯に定着して虫歯をどんどん進行させる働きをします。

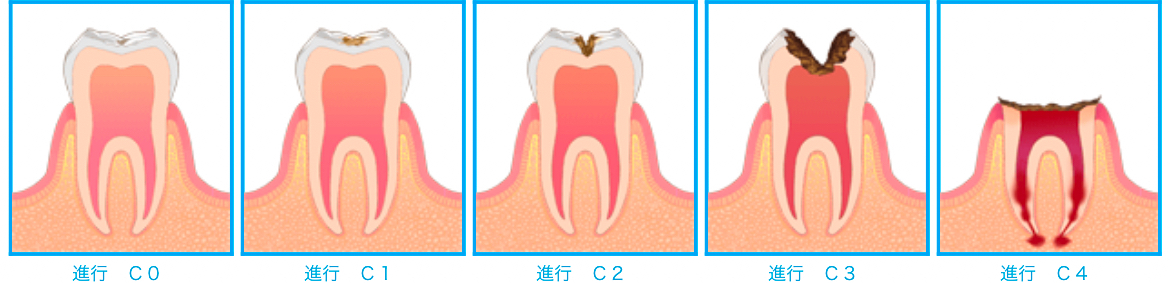

次は虫歯症状と処置方法です。

尚、進行度はCO、C1、C2、 C3、C4、に分けられます。

COは、痛みはなくエナメル質表面がわすかに脱灰している状態、経過観察、シーラント

C1は、痛みはなくエナメル質内部まで溶けた状態

シーラント、CRの詰め物

C2は、冷たい物がしみる、痛みを感じる象牙質に達した状態、CR、インレーなどの詰め物

C3は、ズキズキと痛みがある歯の神経(歯髄)まで達した状態、神経をとった後アンレー、クラウンなどの被せ物

C4は、体の抵抗力が下がると急に腫れて痛みが出る、抜歯になる

C2とC3だと治療内容がずいぶんと変わります。

C3になると治療期間もかなりかかります。神経をとるか取らないかで、歯の寿命も大きく変わります。

定期検診を受ける事で、お口の中の菌を減らすことができます。もし虫歯ができても早期発見早期治療で、早い段階で治療することができるので、歯を残すことに繋がります。

当院では予防に力を入れていて、定期検診をオススメしています。

特に気になるところがなくも、3ヶ月に1回の定期検診を受けましょう。