八幡西区の歯医者いまむら歯科クリニックです。

歯科にもアレルギーが関係する事はご存知でしょうか?

主に金属アレルギー、ラテックスアレルギー、薬剤アレルギー、レジンアレルギーなどがあげられます。

金属アレルギー

よく耳にする名前で、アクセサリーに注意する方が多いかと思います。

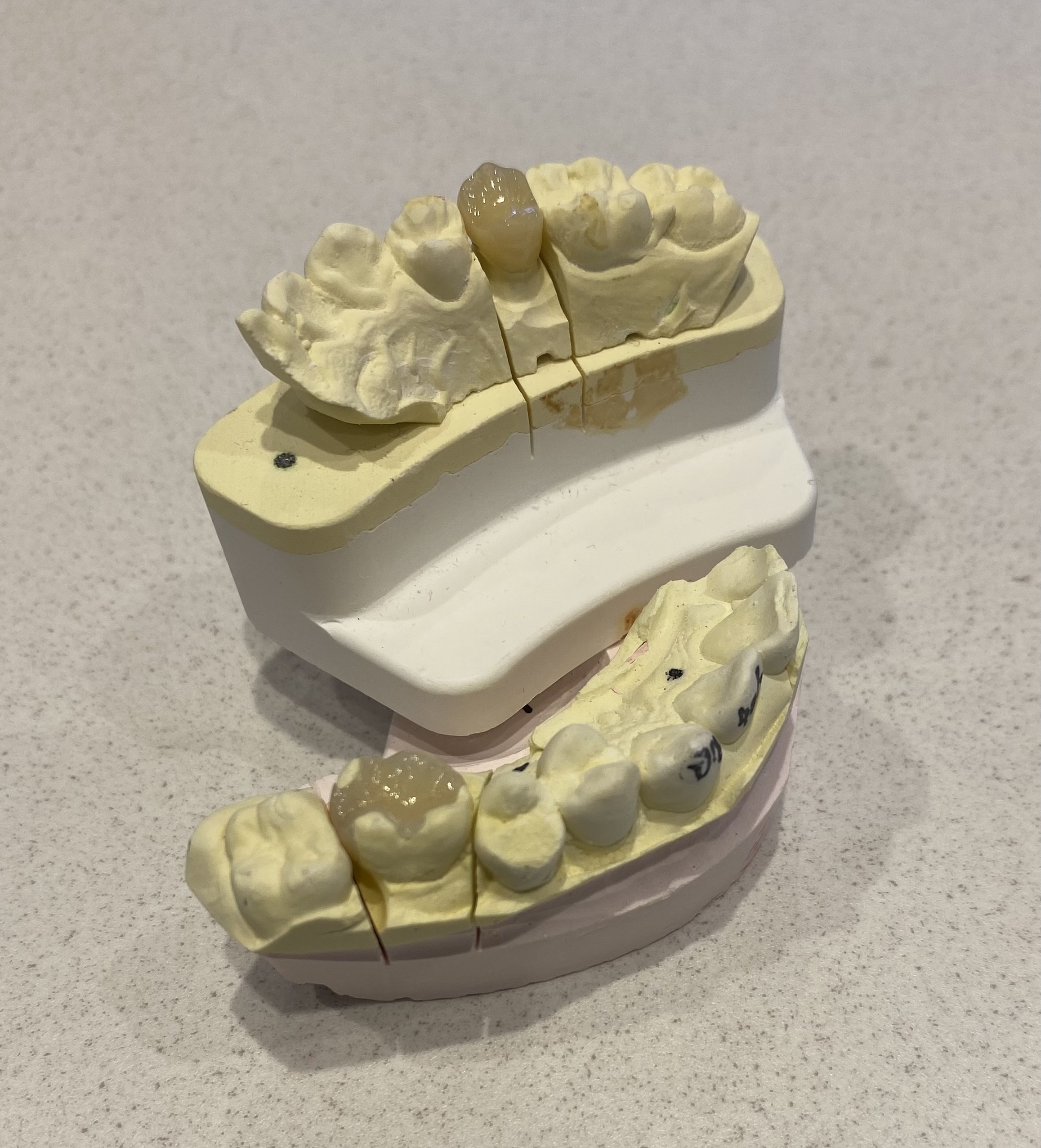

実は、治療した後の銀歯にも反応するのです。溶け出した金属イオンは全身を巡ることができる為、身体のあらゆる場所に赤みや痒みの症状がでます。歯科での主な対応策としては原因となる銀歯をセラミックスやジルコニアといったメタルフリーの材料に変えます。当院でも、詰め物被せ物の説明の際は金属アレルギーの説明を行なっています。保険適用な為、安価ではあるのですが今後の身体のことを考えるとメタルフリー素材のほうがおすすめです。個人差はありますが、2週間ほどで症状が治るようです。

ラテックスアレルギー

医療従事者も発症しやすいこちらのアレルギーは、『天然ゴムラテックス』によるものです。接触部位に痒みや発赤、水疱などが現れます。ひどい場合はアナフィラキシーショックが起こることもあります。当院では主にこのラテックスを使用したグローブを使用しています。治療後にお顔などに痒みがでたり、赤くなったりした場合はラテックスアレルギーの疑いがあります。日常生活でも使用されている方は、ラテックスフリーのグローブに変えることをおすすめします。歯科治療後に異常があった方は、ラテックス不使用のグローブを使用しますので次回受診時に必ずお伝えください。

レジンアレルギー

レジンとはプラスチックのことで、歯科治療でも使用する材料になります。治療して半日から数日後に湿疹や痒みなどが現れるようです。未重合(固まっていないレジン)レジンに反応すると言われているそうですが、具体的な成分の特定はできていないようです。虫歯治療で削った穴に充填して修復したり、仮歯の材料にも使用します。また、『義歯』(入れ歯)は広範囲で使用される為、アレルギー反応を起こしやすい物になります。対応策としては、口腔内のレジンを全て取り除きセラミックスに変えるなどになります。ですが、発症前に入れたレジンが原因とは考えにくいこともあります。未重合レジンから出る物質に反応する為、すでにしっかり固まったレジンを取り除く必要はありません。ただし、新しく仮歯を作る際や義歯の調整・修理をする場合は注意が必要です。この他にもたくさんのアレルギーはあります。問診票には必ずアレルギーの有無を記入しましょう。また通院中の方も、アレルギーの診断を受けた際は必ずお伝えください。

お薬の副作用でアレルギーが出る原因は、体内に入ったお薬が血液中のタンパク質と結合して抗体ができると、次に同じお薬が入ってきたときに特異な反応を起こしてアレルギー症状が出てくることで起こるそうです。

薬剤アレルギーには数分から数時間で症状が現れる「即時型アレルギー」と数日以降に現れる「遅延型アレルギー」があって「即時型アレルギー」では蕁麻疹、発熱、喘鳴、嘔吐、血圧低下などの症状がみられます。

元々アレルギー体質であったり、腎臓や肝臓などの臓器に疾患がある場合は副作用が出やすいそうです。また数種類のお薬を同時に飲んでいる場合も副作用が出やすくなることがわかっています。子どもや高齢者の方も副作用が出やすいので注意が必要です。

また薬によるアレルギー反応も注意が必要です。

アレルギーを起こしやすいお薬として、抗生物質、鎮痛剤、ホルモン剤、非ステロイド抗炎症薬などがあります。

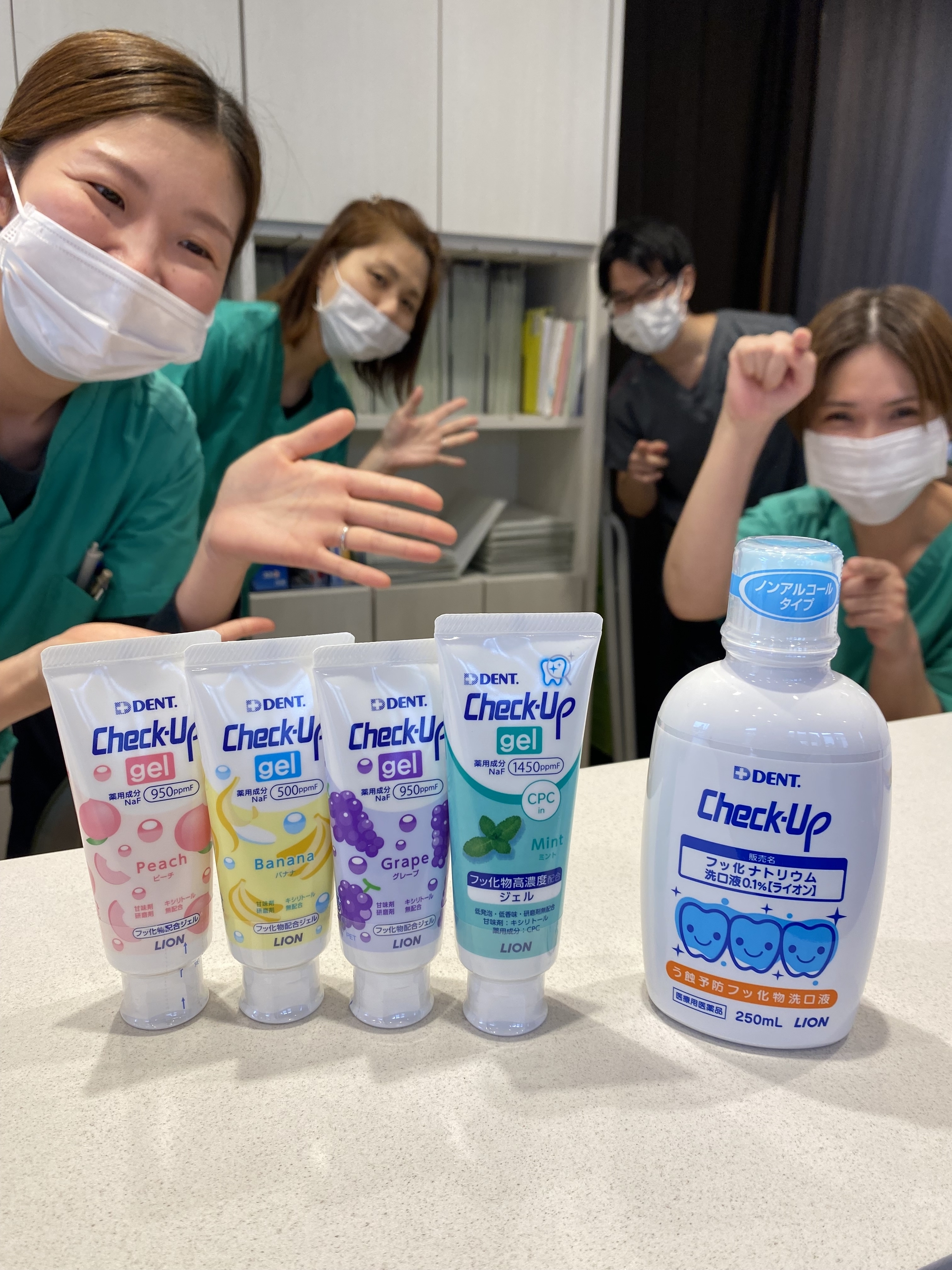

歯科で処方されるお薬には主に痛み止めや抗生剤、軟膏やうがい薬があります。歯を抜いたとき、神経の治療をしたとき、歯ぐきが腫れたとき、歯が痛いとき、口内炎ができたときなどに、感染を防いだり痛みや炎症を和らげるために処方されます。

〈正しいお薬の飲み方〉

指示通りに服用しましょう

・お薬の量や時間、回数が変わると効果が出なかったり副作用が出やすくなります

・飲み忘れても2回分同時に飲まないでください

他にお薬を飲んでいる場合は必ず先生に伝えましょう

・飲み合わせ、重複は危険です

・飲んでいるお薬が変更になったり増えたりしたときも必ず伝えてください

異常が現れた場合はすぐに服用を中止しましょう

・蕁麻疹や胃腸障害など副作用と思われる症状が出たらそれ以上お薬を飲まないでください

・すぐに先生に相談してください

・かかりつけの内科で診てもらってください

・合わないお薬の名前を覚えておきましょう

お薬でアレルギーがある方はお薬の名前を記入していただけると今後の治療の参考になり助かります。お薬手帳をお持ちの方は保険証と一緒に受付に出されてください。よろしくお願い致します。