こんにちは、スタッフの平田です。

前回はむし歯についてお話しさせていただきました。

今回は大人を悩ます歯周病についてお話しさせていただきますので宜しくお願いします。

歯周病は自分で気付かないうちに進行してしまう恐ろしい病気です。

30歳以上では約5人に4人が歯周病にかかっているといわれ、年代が上がるに従って症状が進行した人の割合が増加します。

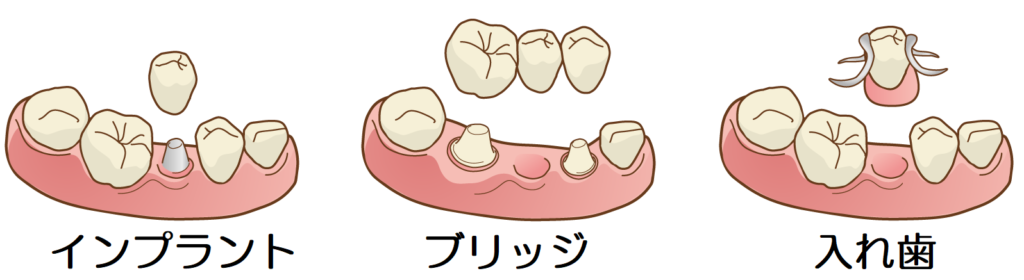

日本人が歯を失う原因の多くはむし歯と歯周病なのですが、40代になるとむし歯より歯周病の割合の方が高くなってきます。

歯を失う原因を全体でみると、歯周病が最も高く約4割を占めています。

しかし歯周病は初期の段階では自覚症状があまりないために自分では気付かない人も多くいます。

知らず知らずのうちに進行してしまうのが歯周病の怖いところです。

【歯周病とは】

歯周病は細菌によって引き起こされる細菌感染症です。

細菌が出す毒素によって歯ぐきが炎症し、症状が進行すると歯を支えている歯槽骨などの歯周組織が破壊され、だんだん歯が動きだして、最後には歯が抜け落ちてしまう怖い病気です。

【原因】

歯周病になる原因は、直接的原因と間接的原因があります。

歯周病の直接的な原因はプラーク(歯垢)です。

プラークは生きた細菌の塊です。

酸素の少ない場所を好むので、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)の中に潜んでいます。

このプラークの中の細菌が出す毒素により歯ぐきに炎症が起きてしまいます。

歯周病の間接的な原因は『口腔内環境』と『生活習慣』です。

『口腔内環境』

〈歯石〉

磨き残したプラークは2~3日で石灰化し歯石になります。

歯石になると歯磨きだけでは落とすことができず、歯ぐきが炎症しやすくなります。

〈歯並び〉

歯並びが悪いと磨きづらく歯磨きが不十分になりがちです。

磨き残しからプラークがつきやすくなります。

〈口呼吸〉

口呼吸が癖になっていると、口腔内が乾燥した状態になりプラークが溜まりやすくなります。

『生活習慣』

〈喫煙〉

喫煙は血管を収縮させて血行不良を引き起こすため、歯周病細菌に対する抵抗力が低下し歯周病を重症化させます。

さらに歯周病治療において、治りが悪いことがわかっています。

〈食習慣〉

不規則な食生活やバランスの悪い食事を続けていると、体だけでなく歯や歯ぐきにも悪影響を及ぼします。

また、柔らかい食べ物は歯に付きやすくプラークが増える原因になります。

〈ストレス〉

ストレスが多いと食習慣や歯磨きの習慣が変わったり、ストレスが原因で体の抵抗力が弱まり歯周病が悪化しやすくなります。

【進行度】

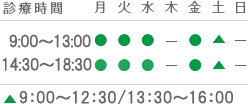

歯周ポケットの深さと歯肉の状態を診ることで歯周病の進行度がわかります。

《健康な歯肉》

歯周ポケット2㎜以下

・歯肉は薄いピンク色をしていて引

き締まっている。

《軽度歯周炎》

歯周ポケット3~4㎜

・歯周ポケットにプラークが溜まり

やすい。

・歯肉が赤く腫れて、出血したり膿

が出ることがある。

・歯槽骨が溶け始める。

《中等度歯周炎》

歯周ポケット4~6㎜

・炎症が進行して歯周ポケットが深

くなり、さらにプラークが溜まり

やすくなる。

・歯肉が赤く腫れ上がり、出血や膿

が出たり口臭がする。

・歯槽骨がかなり溶けて、歯がグラ

グラと動き始める。

《重度歯周炎》

歯周ポケット6㎜以上

・歯槽骨がほとんど溶けて無くなる

。

・歯肉が化膿して腫れ上がる。

・歯がかなりグラグラ動いて噛めな

くなり、最終的には歯が抜けてし

まう。

【治療】

歯周病の治療法は『歯に付いている歯石を取り除く』ことと『正しいブラッシングを身に付けてきちんと磨く』ことの大きく分けてこの2つです。

付いてしまった歯石は私達がきれいに取り除きますので安心して下さい

。

皆さんは毎日の歯磨きを頑張っていただければ大丈夫です。

もし「磨き方が分からない」「どんな歯ブラシがいいか分からない」「どの歯磨剤を使ったらいいか分からない」など気になることがありましたら遠慮なくご相談下さい。

【予防】

歯周病は治療が終わっても、それで安心はできません。

後のケアをしていかなければ再発してしまう病気なのです。

そして、歯周病の原因であるプラークを除去することが1番重要になってきます。

歯周病予防には、自宅での『セルフケア』(正しいブラッシングを自分で行うお手入れ)と歯科医院での『プロケア』(歯磨き指導や歯石除去などを歯科で行う予防処置)の両方を連携して行うことが大切です。

【全身との関係】

歯周病はお口の中だけの病気ではありません。

実は全身の病気とも関係していることがわかってきました。

お口の中には何百種類もの細菌が生息していますが、それらの菌が体内に入ることでさまざまな病気を引き起こします。

さらに、糖尿病などの全身疾患が歯周病を悪化させることもわかっています。

放っておくと自然に歯が抜けたり、全身の健康にも関わる歯周病を予防したいですね。

ただ自覚症状が出にくいため、気付いた時にはかなり重症化していることもあります。

決して自己判断せずに少しでも早く歯科医院で診てもらいましょう。

そして定期的に歯科検診を受けて、将来のお口の健康、全身の健康のために予防していきましょう。