こんにちは。院長の今村です。

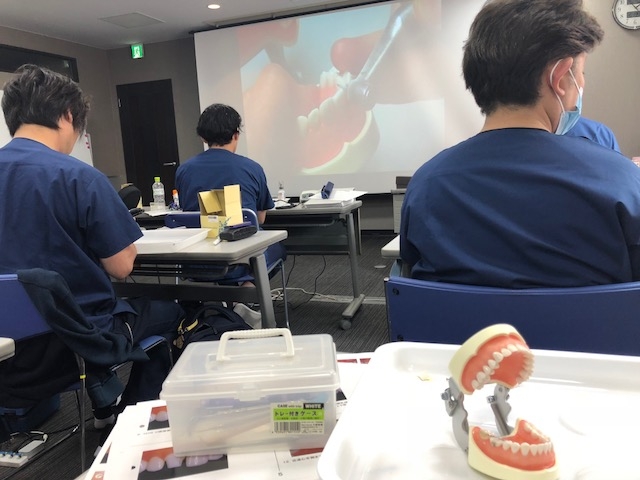

土日はセミナーに行ってきました。

このセミナーは昨年の11月より福岡で行われています。大村メソッドという毎月第2土日に行われる1年間のコースです。申し込みをしてから3年待ちはあたり前という人気のあるセミナーで、大阪や四国からはるばる来る先生もいます。(私は運よくキャンセル待ちで、申し込んですぐに受講することができました)講義内容はかみあわせ、審美歯科、歯周病と多岐にわたります。講師の大村先生は下関でご開業されています。先生のすばらしい臨床ケース、講義の内容にはいつも驚きと感動でいっぱいです。毎回どんな話しを聴くことができるのか楽しみです。

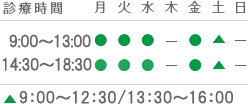

セミナーで少しでも多くのことを学び、日々診療に活かしていきたいと思います。10月までの第2土曜の午後は休診となるためみなさまにご迷惑をお掛け致します。

土曜は終わって懇親会があります。

毎回どこか中洲の名店で行われますので、美味しいものが食べることができこれも楽しみのひとつです。

その後の2次会はクラブで夜のお勉強です

今日はむし歯の基本的な内容についてご説明しましょう。

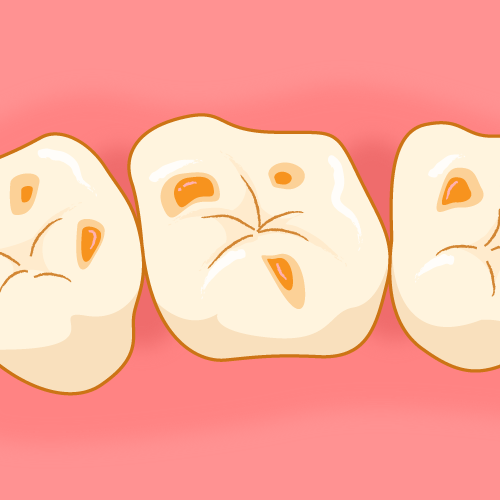

大人とこどもではむし歯ができる部位が違う

子どものむし歯は奥歯のかみ合わせの溝によくできますが大人は歯と歯の間や歯の根元ににむし歯ができます。またむし歯の原因にも違いがあります。子どものむし歯の場合磨き残しが原因となりますが、大人の場合は砂糖の入った飲料をだらだら飲んだりすることによりむし歯になってしまうようです。

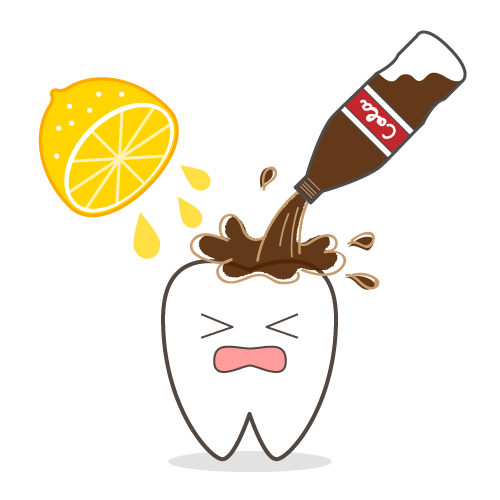

むし歯とは違う酸蝕症について

近年むし歯や歯周病の疾患と同じように注目されている疾患に酸蝕症があります。酸蝕症は酸性の食品を短期間に繰り返し摂る人によくみられます。むし歯も酸蝕症も同じように歯が溶けてしまう疾患ですが、酸蝕症は炭酸飲料やワイン、柑橘類など酸が強い飲食物によっておこります。むし歯は砂糖や糖質を含む飲食物によっておこります。

予防歯科の普及によって子どものむし歯の数が少なくなってきています

元号は令和となりましたが昭和30年~50年くらいまではむし歯洪水時代とよばれるほどむし歯の数が多かった時代です。この頃はむし歯を予防するという考えがあまり普及しておらず、むし歯になったら削って詰めるという治療が主流でした。しかし、今では予防歯科の普及やフッ素やキシリトール入りの予防製品の普及とともに、個々の予防に対する意識の向上によってむし歯の数は減少しています。

だらだらと飲食をするとむし歯になりやすい

むし歯になるリスクが高くなるのはむし歯菌のエサとなるものが常にある状態です。

だらだらと時間をかけて飲食したり間食の回数が多いとお口の中は常に酸性となり歯が溶けだす脱灰がおこりやすい状態が続くため、再石灰化がおこらずむし歯になりやすくなります。特に小さな子どもの場合、おやつの時間は決めるようにしましょう。

奥歯治療の詰め物はレジンで

前歯などみえる部位の治療にはレジンという歯と同じ色のプラスチック材料を使用します。しかし、レジンは銀歯の金属の材質に比べて強度が低いので奥歯の治療には向いていませんでした。奥歯はかみしめた時に体重の何倍もの力がかかります。プラスチックの材質だと強度不足で欠けてしまったり外れてしまうことがあります。

歯科材料の技術の進歩は日々進化しています。今はプラスチック材料もひと昔まえに比べると、材質が向上して奥歯にも使用できます。見た目の良くない銀歯よりレジンでむし歯で穴があいたところを修復することができます。ただすべての症例がレジンで修復ができるわけではありませんので、歯医者さんに診てもらい相談しましょう。