こんにちは、八幡西区の歯医者いまむら歯科クリニックの大石です

台風が多く発生する季節になりましたね。

最近は朝の天気予報チェックが日課になってしまいました!台風の少ない9月になってほしいと思います。

さて、今回のテーマはバイオフィルムです。

皆さんこのバイオフィルムという言葉を聞いたことはありますか?

バイオフィルムとは、歯面にまとわりついているたくさんの細菌を帯びた目に見えない膜のことです。

当院では患者様への説明の際、排水溝のヌメヌメで例えています。

ではバイオフィルムについて詳しく見ていきましょう!

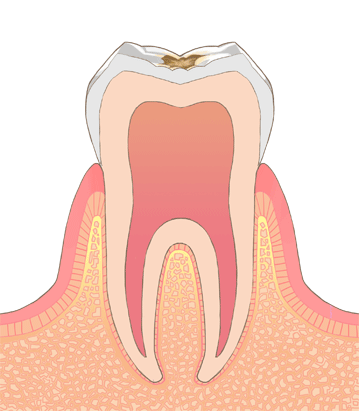

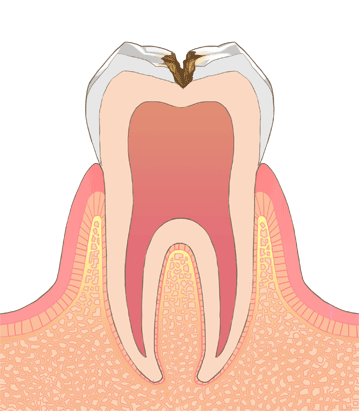

バイオフィルムとは微生物が集まって出来た膜のことで、歯垢(プラーク)が当てはまります。

歯の表面にたくさんの細菌が集まってゆっくり時間をかけて生成されていきます。

ブラッシング後、約8時間経過後から歯の表面に細菌が付着していきます。

その後約48時間経過してから急速に菌が成長して、約72時間でバイオフィルムが完成されます。

バイオフィルムは洗口だけでは落とされることがありません。ですので、ご自身によるブラッシングが必要になりますが、毎日朝昼晩ブラッシングをしていても、なかなか磨きにくい部分があるかと思います。そのような所に汚れが溜まり、バイオフィルムとなってしまうため歯科医院での定期的なクリーニングが重要となります。

では、バイオフィルムは歯の表面にだけ生成されるのでしょうか。

実は義歯(入れ歯)にも生成されます。義歯は基本的に食事などの就寝時以外の日常生活で使用されます。

ですので使用後は専用の義歯ブラシで流水下で洗っていただくのですが、この際に洗浄が不十分だとバイオフィルムが残ってしまいます。

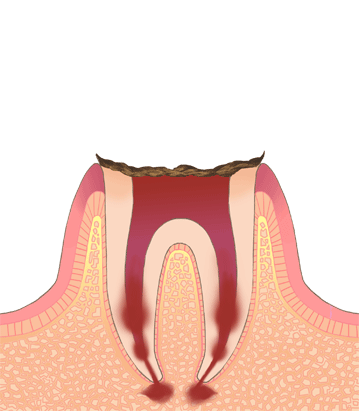

バイオフィルムが及ぼす影響について

バイオフィルムを残したままにしてしまうと、さまざまな悪影響を及ぼしますが、その一部をご紹介します。

まず、歯周病の発症・進行促進です。たくさんの菌の塊が歯肉に炎症を起こしたり、歯槽骨(顎の骨)を溶かしてしまいます。

また、歯周病は全身とも関わりがあるとされており、歯周病の進行と共に全身疾患のリスクも高くなってしまいます。狭心症や脳梗塞などが一部の例です。

次に誤嚥性肺炎です。

食べ物などが誤って肺や気管に流れてしまって起きる肺炎ですが、この際にお口の中の細菌も一緒に飲み込んでしまう事で簡単に肺に細菌が入ってしまいます。

誤嚥は飲み込む力(嚥下力)が衰えてしまった高齢の方に多いです。免疫力が下がってしまった状態ですので誤嚥性肺炎を起こしやすくなります。

バイオフィルムは約3日で完成されるため、日々のブラッシングが大切になります。歯ブラシ以外の清掃補助用具(デンタルフロス、歯間ブラシ)も使用して常にお口の中をクリアな状態で過ごしていただきたいと思います。

当院では定期検診(クリーニング)を行なっておりますので是非一度ご来院ください。